操作時の“音”と“感触”を妥協しない

限られた筐体スペースと防塵・防水要求の中での

設計課題を解決したスイッチ

- 部署:

- 商品開発部

背景

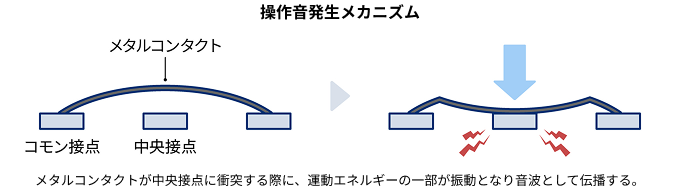

補聴器メーカーB社では、製品の小型化と高機能化を両立させる中で、ユーザーの使い勝手や快適さをいかに高めるかが重要なテーマとなっていた。特に課題となっていたのが、ボタン操作時の「カチッ」という音をマイクが拾って、不快感につながるという問題だった。

課題

小型化が進む補聴器における静音性と明確な操作感の両立という設計上のジレンマ。

製品の高性能化や小型化が進む中、操作部品に求められる要件も年々厳しくなっていました。特に補聴器は、耳のすぐ近く、あるいは耳の中に装着されるため、操作音がそのままユーザーの耳に響きます。限られたスペースに実装可能であることに加え「静音性」と「確かな操作感」という、一見相反するニーズが同時に求められるようになっていました。

- 課題のポイント

-

- 製品の小型化により、スイッチのサイズ・仕様に厳しい制限があった

- 操作音を抑えると感触が不明瞭になり、高齢ユーザーからの不満が多かった

- 防塵・防水性も必要なため、部品選定の幅が狭く、設計自由度が低かった

商品開発部のI氏は、このように語ります。

「小型の補聴器では、スイッチとマイクの距離が非常に近くなります。そのため、スイッチを押した際の“カチッ”という操作音や、操作時の振動音が気になるノイズとして課題になっていました。」

これは、補聴器のユーザーにとって大きなストレスになりかねませんでした。快適な聞こえをサポートする補聴器でありながら、その操作音が逆に不快感を与えてしまうという、設計上のジレンマがあったのです。

I氏をはじめとする開発メンバーは、操作音を軽減しようと、これまでもさまざまな工夫を試みてきました。ところが、「押した手応えがない」という新たな課題を生んでしまいます。また、補聴器という超小型製品に搭載可能なスイッチには物理的な制約があり、選択肢は決して多くありませんでした。

「音を小さくすればするほど、スイッチを押した感触が薄れてしまいます。とくに高齢のユーザーからは“押せたかわからない”“反応しているのか不安だ”といった声が多く寄せられていました。感触を強めれば音が大きくなり、静かにすれば押した手応えが乏しくなってしまうのです」(I氏)

さらに、補聴器は防水・防塵性能を求められる製品でもあり、耐環境性の面でも妥協はできません。限られた筐体スペースの中で、機能・感触・音・耐久性のすべてを満たすスイッチを探すというのは、非常に困難でした。